- ABERRATION ASTRONOMIQUE

- ABERRATION ASTRONOMIQUEOn désigne sous le nom d’aberration un déplacement apparent des astres dû au mouvement relatif de l’observateur et de ces astres, et dont l’origine se trouve dans la valeur finie de la vitesse de la lumière.Ce mouvement provient de la rotation de la Terre sur elle-même (aberration diurne ), de sa révolution autour du barycentre du système solaire (aberration stellaire ou annuelle ) et du mouvement d’ensemble de l’étoile par rapport au barycentre du système solaire (aberration séculaire ). Les deux premières sont des phénomènes périodiques, reflétant les périodicités diurne et annuelle de la position de l’observateur par rapport aux étoiles; la troisième, qui correspond à un mouvement rectiligne et uniforme, ne peut être mise directement en évidence par l’observation. Enfin, on appelle aberration planétaire le déplacement apparent des planètes dû à leur mouvement relatif par rapport à la Terre.HistoriqueLe phénomène d’aberration fut découvert indépendamment dans le cas du Soleil par le Danois Ole Christensen Römer et dans le cas des étoiles (aberration des fixes ) par l’Anglais James Bradley. Ces deux découvertes eurent une influence considérable sur les conceptions astronomiques.En 1676, Römer remarqua que l’intervalle de temps séparant les éclipses des satellites de Jupiter ne pouvait s’interpréter qu’en admettant que la lumière avait une vitesse de propagation finie, même dans le vide. Il déduisit de ses observations que le temps de parcours entre le Soleil et la Terre était de huit minutes. Cette découverte du mode de propagation progressif permit de jeter les bases des théories de la lumière, qui devaient, deux siècles plus tard, aboutir à la théorie de la relativité.Bradley, cherchant à mettre en évidence le mouvement parallactique des étoiles, devait découvrir l’aberration annuelle des fixes, qu’il rapprocha du phénomène observé par Römer. Il présenta sa découverte à la Royal Society en 1729. Cela apportait une preuve supplémentaire du mouvement de la Terre autour du Soleil et confirmait d’une manière définitive les théories coperniciennes.ThéorieDu point de vue de la cinématique, on peut remplacer le mouvement (à la vitesse V) de l’observateur O par rapport à l’astre par un déplacement de l’astre par rapport à l’observateur.Considérons alors une étoile observée sur Terre à l’instant t (cf. figure). La lumière ne se propageant pas avec une vitesse infinie, celle que nous recevons à cet instant aura été émise au temps t 0. Si D est la distance de l’étoile, nous aurons:

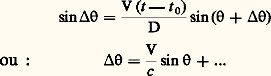

c étant la vitesse de la lumière.De cette formule découle la manière de tenir compte de l’aberration planétaire. Il suffit pour cela d’associer la position de l’observateur au temps t et celle de la planète à l’instant t 0 tirée des éphémérides de cette planète. On ajuste t 0 par approximations successives.En ce qui concerne l’aberration stellaire, on mesure la position E0 d’une étoile au temps t 0 alors qu’au temps t elle se trouve en E, le mouvement apparent E0E étant égal et opposé à celui effectué par l’observateur, soit V(t 漣 t 0).L’angle entre la position apparente E0 et la position vraie E à l’instant t est, par définition, l’angle d’aberration . Nous voyons, d’après la figure, qu’il est donné par la formule:

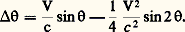

c étant la vitesse de la lumière.De cette formule découle la manière de tenir compte de l’aberration planétaire. Il suffit pour cela d’associer la position de l’observateur au temps t et celle de la planète à l’instant t 0 tirée des éphémérides de cette planète. On ajuste t 0 par approximations successives.En ce qui concerne l’aberration stellaire, on mesure la position E0 d’une étoile au temps t 0 alors qu’au temps t elle se trouve en E, le mouvement apparent E0E étant égal et opposé à celui effectué par l’observateur, soit V(t 漣 t 0).L’angle entre la position apparente E0 et la position vraie E à l’instant t est, par définition, l’angle d’aberration . Nous voyons, d’après la figure, qu’il est donné par la formule: L’aberration est donc indépendante de la distance de l’astre, ce qui la différencie du mouvement parallactique, mais dépend de la direction de l’astre, contrairement à la précession et à la nutation.Ce premier terme du développement suffit pour les observations astronomiques classiques. Mais il n’en va pas de même lorsque la précision est de l’ordre de 0,001 ou mieux, comme c’est le cas en radio-interférométrie à longue base ou en astrométrie spatiale. En ce cas, il faut aussi faire les calculs dans le cadre de la relativité restreinte, en appliquant la transformation de Lorentz pour passer d’un système d’axes lié à l’astre au système d’axes lié à l’observateur. Le terme du second ordre en V/c obtenu n’est pas celui qu’on déduit de la première formule, mais on a:

L’aberration est donc indépendante de la distance de l’astre, ce qui la différencie du mouvement parallactique, mais dépend de la direction de l’astre, contrairement à la précession et à la nutation.Ce premier terme du développement suffit pour les observations astronomiques classiques. Mais il n’en va pas de même lorsque la précision est de l’ordre de 0,001 ou mieux, comme c’est le cas en radio-interférométrie à longue base ou en astrométrie spatiale. En ce cas, il faut aussi faire les calculs dans le cadre de la relativité restreinte, en appliquant la transformation de Lorentz pour passer d’un système d’axes lié à l’astre au système d’axes lié à l’observateur. Le terme du second ordre en V/c obtenu n’est pas celui qu’on déduit de la première formule, mais on a: Constante de l’aberrationSi on assimile l’orbite terrestre à une ellipse dans le plan de l’écliptique, les coordonnées apparentes d’une étoile décriront sur la sphère céleste une ellipse dont le grand axe est parallèle à l’écliptique, et est égal à 2 . Connu sous le nom de constante d’aberration annuelle , a pour valeur:

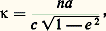

Constante de l’aberrationSi on assimile l’orbite terrestre à une ellipse dans le plan de l’écliptique, les coordonnées apparentes d’une étoile décriront sur la sphère céleste une ellipse dont le grand axe est parallèle à l’écliptique, et est égal à 2 . Connu sous le nom de constante d’aberration annuelle , a pour valeur: où n , moyen mouvement de la Terre, vaut 3 548,2 par jour; a est le demi-grand axe de l’orbite terrestre; e , excentricité de l’orbite terrestre, vaut 0,016 73; c , vitesse de la lumière, vaut 299 792,5 km/s.La forme de cette dernière formule montre qu’il existe une relation entre et a . Pendant longtemps, les mesures de l’aberration constituaient la meilleure façon de déterminer a . Il n’en est plus ainsi maintenant que les mesures de distances planétaires par radar, la trajectographie précise des sondes planétaires et l’interprétation des variations apparentes de la période des pulsars milliseconde permettent une évaluation directe plus précise des dimensions dans le système solaire, et on en déduit . On obtient la valeur suivante pour l’époque J 2000,0:

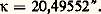

où n , moyen mouvement de la Terre, vaut 3 548,2 par jour; a est le demi-grand axe de l’orbite terrestre; e , excentricité de l’orbite terrestre, vaut 0,016 73; c , vitesse de la lumière, vaut 299 792,5 km/s.La forme de cette dernière formule montre qu’il existe une relation entre et a . Pendant longtemps, les mesures de l’aberration constituaient la meilleure façon de déterminer a . Il n’en est plus ainsi maintenant que les mesures de distances planétaires par radar, la trajectographie précise des sondes planétaires et l’interprétation des variations apparentes de la période des pulsars milliseconde permettent une évaluation directe plus précise des dimensions dans le système solaire, et on en déduit . On obtient la valeur suivante pour l’époque J 2000,0: Notons enfin que, si la constante de l’aberration est toujours utilisée pour calculer les positions apparentes des étoiles à 0,01 près, les calculs plus précis utilisent la vitesse de la Terre autour du barycentre du système solaire tirée des éphémérides et la formulation relativiste de l’aberration.

Notons enfin que, si la constante de l’aberration est toujours utilisée pour calculer les positions apparentes des étoiles à 0,01 près, les calculs plus précis utilisent la vitesse de la Terre autour du barycentre du système solaire tirée des éphémérides et la formulation relativiste de l’aberration.

Encyclopédie Universelle. 2012.